-

武器としての国際人権

¥1,760

武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別 著|藤田早苗 出版|集英社 初版刊行年|2022年12月16日 【国際人権の視点から日本を考える】 私たちは、生活のあらゆる場面において人権を「行使」している。 しかし、国際的な人権基準と照らし合わせてみると、日本では人権が守られていない。 コロナによって拡大した貧困問題、損なわれ続ける報道の自由、なくならない女性の差別や入管の問題……そうした問題の根幹には、政府が人権を保障する義務を守っていないことがある。 その状況を変えるためにはどうすればいいのか。 国際人権機関を使って日本の問題に取り組む第一人者が、実例を挙げながらひもとく。 【目次】 第一部 国際人権とは何か 第一章 人権とは?ーー「思いやり」と「人権」は別物だ 第二章 国際人権をどう使うか 第二部 国際人権から見た日本の問題 第三章 最も深刻な人権侵害は貧困 第四章 発展・開発・経済活動と人権 第五章 情報・表現の自由 第六章 男性の問題でもある女性の権利 第七章 なくならない入管収容の人権問題 【おもな内容】 ◆生活保護のアクセスのしにくさが抱える問題 ◆国連から問題視されている秘密保護法・共謀罪 ◆メディアに必要な「独立性」と「連帯」 ◆夫婦同一姓の強制は条約違反 ◆国際人権法に反する日本の入管法 ◆国連からの勧告を知ることで、これからの日本を変える 【著者略歴】 藤田早苗(ふじた さなえ) 法学博士(国際人権法)。 エセックス大学人権センターフェロー。写真家。 同大学で国際人権法学修士号、法学博士号取得。 名古屋大学大学院国際開発研究科修了。 大阪府出身、英国在住。 特定秘密保護法案(2013年)、共謀罪法案(2017年)を英訳して国連に通報し、その危険性を周知。 2016年の国連特別報告者(表現の自由)日本調査実現に尽力。 集英社HPより

-

柳田國男民主主義論集

¥1,760

柳田國男民主主義論集 編|大塚英志 出版|平凡社 初版刊行年|2020年2月10日 「憲法の芽を生やせられないか」。 経世済民の学として民俗学を興した彼の根底には、常に日本国憲法に通ずる精神が流れていた──。 民主主義の推進者・柳田國男を読み直す。 柳田國男の名前を聞けば『遠野物語』を連想される方が多いと思います。 民俗学者の大家でありますが、実は、明治国家の官僚を務め、枢密顧問官として「日本国憲法」の成立にも関わった人物でもあります。 民主主義、主権者教育に積極的に取り組んだ、運動家としての柳田國男の姿が浮かび上がる論考集。

-

『資本論』について佐藤優先生に聞いてみた

¥1,590

『資本論』について佐藤優先生に聞いてみた 監修|佐藤優 出版|Gakken 初版刊行年|2023年7月11日 『資本論』を読む自由な時間がない人に朗報。予備知識ゼロの人にわかりやすく、佐藤優監修の平易な解説と豊富なイラストで直感的な理解を助けます。 マルクスの考えを現代社会に置き換えて書いてあるので、自分の状況に照らして読めます。 いきなり『資本論』を読むのはしんどいという方も、こちらで概略を理解してからだと、挑戦しやすいのではないでしょうか。

-

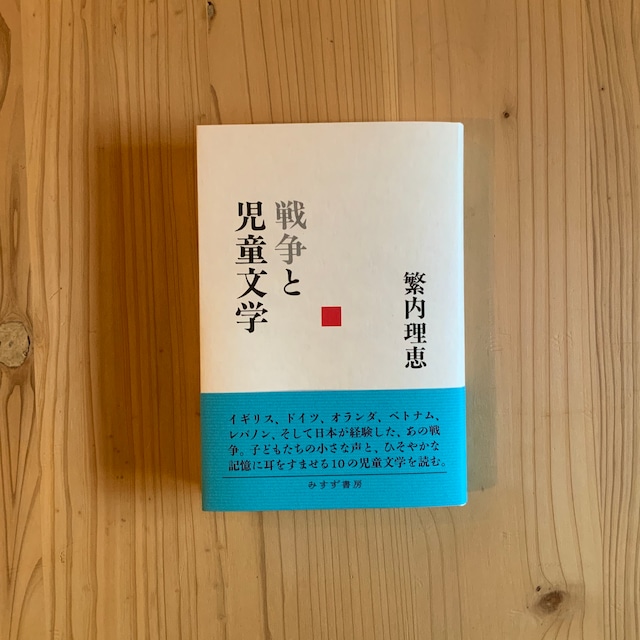

戦争と児童文学

¥3,520

戦争と児童文学 著|薮内理恵 みすず書房 雑誌『みすず』2018年4月号から2020年6月号にかけて連載されたものから10篇に加筆修正を加えた児童文学評論集。 公立図書館に勤務しながら児童文学書評ブログで1600本を超える評を書いてきた著者が、10の物語から掬い取る真実。

-

ふれる社会学

¥1,980

ふれる社会学 編著:ケイン樹里安、上原健太郎 北樹出版 ふれる社会学っていうタイトルが面白い。 社会学にふれる、ではなく、ふれる社会学。 そもそも社会学ってなんだろう? 思いつくのは、フェミニズムとかジェンダー論とか。 『ふれる社会学』のコンテンツは、スマホ? 飯テロ? それって、学問のテーマになるの? 社会は人と人との繋がりで出来ている。誰もが知らず知らずに影響を受け、影響を与えている。時には生きづらいと感じ、時には傷つくことがあっても、そういうものだと受け入れてる。 でも、本当に「そういうもの」だろうか? よりよい社会に変えることは出来ないものだろうか。 『ふれる社会学』は身近で現代的なテーマを掘り下げた社会学の入門テキスト。誰もがどこかの章で、このテーマは自分のことだと感じられると思います。社会学を専攻していない人も、そうか、こういう風に社会を見るのかと視界が広がるでしょう。 Contents 第1章 スマホにふれる(ケイン樹里安) 第2章 飯テロにふれる(菊池哲彦) 第3章 就活にふれる(上原健太郎) 第4章 労働にふれる(上原健太郎) 第5章 観光にふれる(八木寛之) 第6章 スニーカーにふれる(有國明弘) 第7章 よさこいにふれる(ケイン樹里安) 第8章 身体にふれる(喜多満里花) 第9章 レインボーにふれる(中村香住) 第10章 「外国につながる子ども」にふれる(金南咲季) 第11章 ハーフにふれる(ケイン樹里安) 第12章 差別感情にふれる(栢木清吾) 第13章 「障害」にふれる(佐々木洋子) 第14章 「魂」にふれる(稲津秀樹) 第15章 100年前の社会学にふれる(ケイン樹里安・上原健太郎)

-

装いせんとや生まれけん 着物の戯れ じぶん流

¥1,980

装いせんとや生まれけん 着物の戯れ じぶん流 著|蓮味 青 エディション・エフ 能の演目や季節に合わせた着物のコーディネートを、京都在住、着物と古典芸能をこよなく愛し、古裂、古民芸、骨董家具、古い器などを日常に生かす生活を模索。週末のみ着物生活をおくる著者が紹介。 遊び心と知性と美意識が楽しい。コーディネートの参考にも読み物としても。

-

むこう岸

¥1,540

むこう岸 作|安田夏菜 講談社 初版刊行年 2018年12月4日 第59回日本児童文学者協会賞受賞 貧困ジャーナリズム大賞2019特別賞受賞作品 2019年、国際推薦児童図書目録「ホワイト・レイブンズ」に選定。 公立小学校では勉強が出来すぎてクラスで馴染めず、猛勉強の末、進学した有名中学校では落ちこぼれ、居場所をなくした和真は中三で公立中学に転校する。 そこで出会った勝気な少女、樹希は父を亡くし、病気の母と幼い妹との三人暮らしを支え、生活保護を受けて暮らしている。 最初は反発するも、お互いの境遇を少しずつ理解しながら制度の不条理に疑問を持ち、調べ、光を見出す。

-

国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に

¥2,090

国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に 著|安田菜津紀 ヘウレーカ 初版刊行年 2023年5月 父の没後二十年の年月を経て資料をたどり、ゆかりの地をたずね歩き、手紙に託す。 取材が進むにつれ、次第に疑問がとけていき、語られなかった思いが立ち現れる。 貧困、難民、入管、ヘイトクライムなどの問題に取り組み、国内外で活動してきた著者が、取材対象への誠実な態度そのままに自身と向き合い綴る自らのルーツの物語。 ✳︎ 認定NPO法人Dialogue for People 発行のフリーペーパー 「VOICE OF LIFE」vol.5 と一緒にお送りします。 ◆内容 プロローグ 第1章 旅のはじまり 「曖昧な喪失」と、カンボジアでの出会い/戸籍で目にした思いがけない文字/「また来るために」の響き/兄への手紙/母国語を話せないなんて「かわいそう」 第2章 「家族とは何か」から「故郷とは何か」へ 瓦礫に覆われた街と「故郷」/シリアは死んでしまった、それでも――/お前は分断を認めるのか 第3章 ルーツをたどって もう一つの「遺書」、外国人登録原票/ウトロに刻まれた「生きた証」/学校襲撃事件の深い爪痕/「朝鮮人って悪いの?」/はぐらかされた「歴史否定」/追悼と喧騒/「後ろめたさ」の正体/「自分語り」の場/社会保障制度の「外側」で生きた人々/「なんで引き下がらなきゃならないんだ」 第4章 残された手がかりをつなぎ合わせて 神戸、土地の記憶と祖母の足跡/除籍謄本と「死者への手紙」/「たっちゃん」/同級生の輪の中で/兄への手紙、そのまた続き/祖父は拳に何をかけたのか/祖父母の見てきた「原風景」を探して 第5章 ヘイトは止まらない濁流のように 「それ以外の日本人とは別」/初めての法廷に立って/続いた「奇跡」/選挙の名を借りたヘイト/「司法から否定された人々」と判決 第6章 祖父母の「故郷」、韓国へ 名を剥ぎ取られた女性たち/命の源流/「女の顔をしていない」歴史/兄への手紙、またいつか エピローグ 感謝を込めて 参考文献 ◆著者紹介 安田菜津紀 1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

-

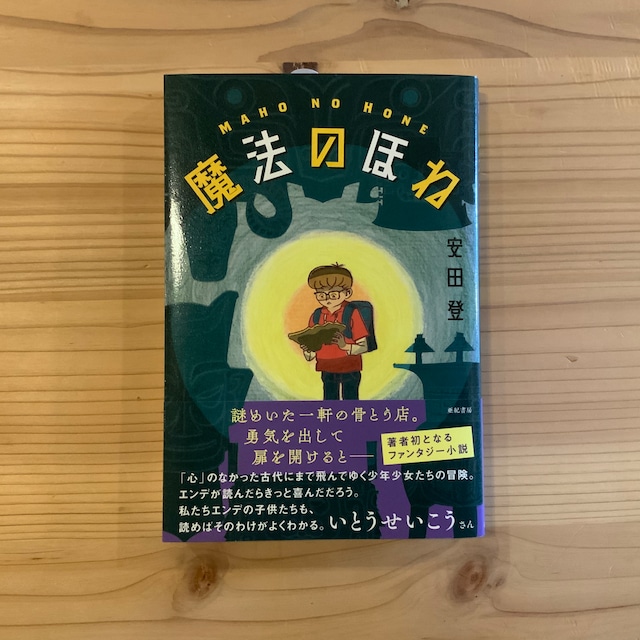

魔法のほね

¥1,760

魔法のほね 作|安田登 イラスト|中川学 亜紀書房 6年生のたつきは、ある日、隣町の不思議な骨董店に迷い込み、甲骨文に出会う。 祖父の助けを借りながら解読に挑戦すると、それは生贄にされる羌族のことが記されていた。 たつきは友だちふたりと古代中国にタイムスリップ。羌族の人たちを助けようとしますが… 現代の常識や価値観が通じない世界で、学び思いやる子どもたちの冒険。 児童書ですが、安田登ファン、歴史好き、漢字好きの方も面白く読んでいただけます。

-

プラットフォーム資本主義を解読する

¥2,640

プラットフォーム資本主義を解読する スマートフォンからみえてくる現代社会 編著者:水嶋一憲、ケイン樹里安、妹尾麻美、山本泰三 著者: 金埈永、宇田川敦史、久保友香、佐幸信介、山川俊和、中野理、水越伸、勝野正博 ナカニシヤ出版 初版年月日 2023年6月15日 スマホにつながりっぱなしの現代社会、アプリを通じて私たちの興味関心はデータ化され、 私たちが打ち込む文章でAIが学習し巨大テック企業の資源となる。 利便性と引き換えに無償労働し、資源を差し出しているのだ。 生活の隅々にまで入り込みインフラ化したメディア社会のリスクはないのか。 雇用、労働、差別など多角的に問題を照らし出し、デジタルプラットフォームの現在と未来を解読する。 <目次> 第I部 プラットフォームと現代の労働 Chapter 01 プラットフォーム資本とは何か 現代を席巻したメディア・インフラ,そのビジネスをめぐる問い 山本泰三 Chapter 02 プラットフォームに囲い込まれた大学生 乱立する就職情報サービスについて考える 妹尾麻美 Chapter 03 プラットフォームの労働者たち ギグ・ワーカーを社会保障制度にどう位置づけるか 金 埈永 第II部 プラットフォームを織りなすアクターたちとイメージ Chapter 04 検索プラットフォームの生態系 さまざまなアクターが構築するアルゴリズム 宇田川敦史 Chapter 05 ソーシャルメディアを彩る自己イメージ 日本の若年女性のセルフィ(自撮り写真)から考える 久保友香 Chapter 06 人種化するプラットフォームと向き合う 指先で抑圧に加担しないために ケイン樹里安 第III部 インフラ化するプラットフォームの現在と未来 Chapter 07 スマートシティで安楽の夢をみることができるか ゴーレム化する都市のセキュリティと戦争の恒常化を考える 佐幸信介 Chapter 08 プラットフォーム資本主義の環境的基盤 カーボンニュートラルとエネルギー問題 山川俊和 Chapter 09 プラットフォーム協同組合 市民主体のデジタル・プラットフォーム経済に向けて 中野 理 Chapter 10 プラットフォーム資本主義の光景と新封建主義の傾向 スクリーン・ユーザー・Amazon・Uberの分析を中心に 水嶋一憲 プラットフォームの理解を深めるための道具箱 Chapter 11 声に出して読む利用規約 プラットフォームを理解するためのワークブック 水越 伸・勝野正博 Chapter 12 プラットフォーム資本主義を解読するための視座 ニック・スルネックの著作を参照軸に 水嶋一憲

-

レファレンスと図書館

¥2,200

レファレンスと図書館 ある図書館司書の日記 著!大串夏身 皓星社 初版刊行年 2019年11月 年6万件の電話相談を受ける東京都立中央図書館の相談係、すなわちレファレンスとして勤めていた1988年9月から89年1月までの図書館司書の日記。 蔵書の確認はもちろんのこと、今ならネットで検索した方が早いと思われる質問も多いが、なんとまぁ、いろんな疑問があるものだと思う。そして真摯に文献にあたり、利用者の記憶の曖昧なところも想像をめぐらし補完して対応する。普段目にする姿は貸出のカウンター業務の印象が強いけれど、本を見つけられない人のために知識と閃きで相談を受付けるレファレンスという仕事。これは確かにAIには代われない。人だからこそのひらめきがものをいう。

-

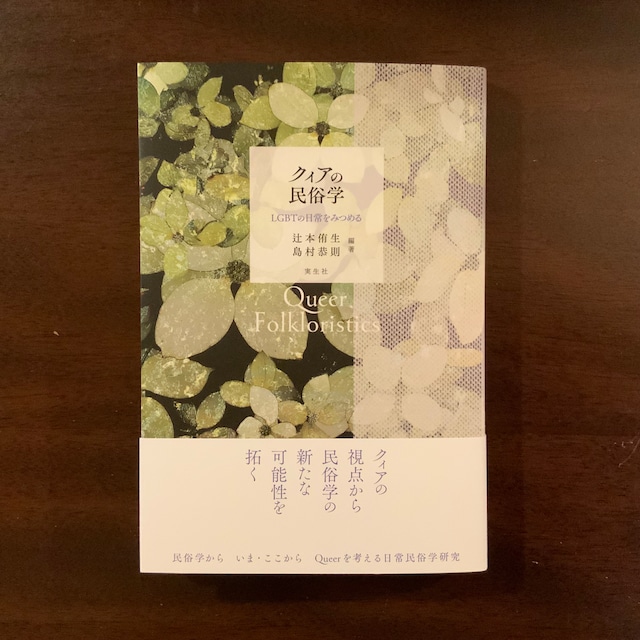

クィアの民俗学

¥2,200

クィアの民俗学 LGBTの日常をみつめる 編著者:辻本侑生、島本恭則 著者: 辻 晶子、三上真央、大田由紀、廣田龍平 実生社 初版年月日 2023年10月23日 人文学の各分野でクィアの視点を踏まえた研究が急速に進みつつある現代、クィアなる存在は昔から認識されていたものの、民俗学の分野ではあまり注目されてこなかった。 本書は現代の民俗学が向き合う現実社会において、クィアを考え、描き出すことで、不可視化されていたクィアの視点から捉え直し、クィアの民俗学の第一歩を踏み出すものである。 <内容> はじめにーーー辻本侑生 第一部 民俗学史からクィアを考える 第1章 日本民俗学クィア研究史 第二部 第2章 南方熊楠と岩田準一の「男色談義」 第3章 大阪「LGBTの駆け込み寺」の実践 第4章 ゲイバレーボールチームの現代民俗学 第5章 長崎のマダムナンシー 第三部 クィア民俗学の展開 第6章 性的マイノリティは差別を「笑い話」に変えるのか? 第7章 異類/婚姻/境界/類縁 おわりにーーー民俗学の挑戦

-

故郷の味は海をこえて

¥1,400

故郷の味は海をこえて 著・写真 安田菜津紀 ポプラ社 初版観光年 2019年11月 気鋭のジャーナリスト安田菜津紀さんが伝える日本で暮らす難民の人々。 なぜ国を離れなければならなかったのか、どうやって日本に辿り着いたのか、入管の問題、今の日本に思うこと。 小学生向けの易しい言葉で書かれてますが、大人も知らないことが殆どではないでしょうか。

-

茶色の朝

¥1,100

茶色の朝 物語|フランク・パヴロフ 絵|ヴィンセント・ギャロ メッセージ|高橋哲哉 訳|藤本一勇 大月書店 初版刊行年 2003年12月 友人の新しい犬は茶色。俺の猫も茶色。茶色ではない前の猫は処分した。 なぜって、茶色が最も都市生活に適していると、あらゆる選別テストによって証明されたからだ。きっと正しいのだろう。多分、本当なのだろう。どこかすっきりしないけれども。 規則を守ってさえいれば捕まることはない。何もかも茶色にしていれば安心だ。 だけど、規則の範囲が広がったら? 前の猫の色にまで適用されたら? おかしな規則だと気づいた時にはもう遅い。 これぐらいなら守れるからと、黙って従っていてはもう遅いのだ。

-

世界で最初に飢えるのは日本

¥990

世界で最初に飢えるのは日本 著|鈴木宣弘 講談社+α新書 初版刊行年 2022年11月第1刷発行 37%という自給率に種と肥料の海外依存度を考慮したら日本の自給率は今でも10%に届かないくらいなのである。 「お金を出せば輸入できる」ことを前提とした食料安全保障は通用しないことが明白になった今、このまま日本の農家が疲弊していき、本当に食料輸入が途絶したら国民は食べるものがなくなる。

-

天災と日本人

¥902

天災と日本人 畑中章宏 ちくま新書 防災や減災について、自然や死者とともに考えること。日本人が災害と付き合うなかで持続してきた、慣習や感情を見つめ直すときが、いままたきている。災害を抜きにした、日本人の民俗史や社会史は、過去にはもちろん、これからもありえないのだから。 畑中章宏(はたなか・あきひろ) 大阪在住。作家、民俗学者 著書に『災害と妖怪』『津波と観音』(亜紀書房)、『ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか』『蚕』(晶文社)、『柳田國男と今和次郎』『『日本残酷物語』を読む』(平凡社新書)、『天災と日本人』(ちくま新書)、『21世紀の民俗学』(KADOKAWA)など多数。

-

二重のまち/交代地のうた

¥1,980

二重のまち/交代地のうた 著|瀬尾夏美 書肆侃侃房 2021年2月27日 東日本大震災で津波にさらわれた陸前高田のまちの上に、嵩上げされた新しい土地がある。 物語は二〇三一年の春からはじまる。 子どもたちは、自分の住むまちの下にお父さんやお母さんが暮らした、かつてのまちが眠っていることをどんな風に想像するだろう。そのまちからはどんな景色がみえただろう。 厳然たる事実を物語ること。伝承のはじまり。

-

デンマーク発 ジェンダー・ステレオタイプから自由になる子育て

¥1,980

デンマーク発 ジェンダー・ステレオタイプから自由になる子育て 著|セシリエ・ノアゴー 訳|さわひろ あや ヘウレーカ 世界は激動の時代にあり、ジェンダー、セクシュアリティに対する不平等、差別といったものが可視化され、より公正で多様性のある社会が望まれています。 著者はデンマークにおけるジェンダー社会学の草分け的存在。 大人がジェンダー・ステレオタイプや凝り固まった性に関する思い込みに出会ったとき、どんな心構えで、どのように子どもとかかわればよいかを考える本。 多様性と平等を育む10の提案を詳しく解説。

-

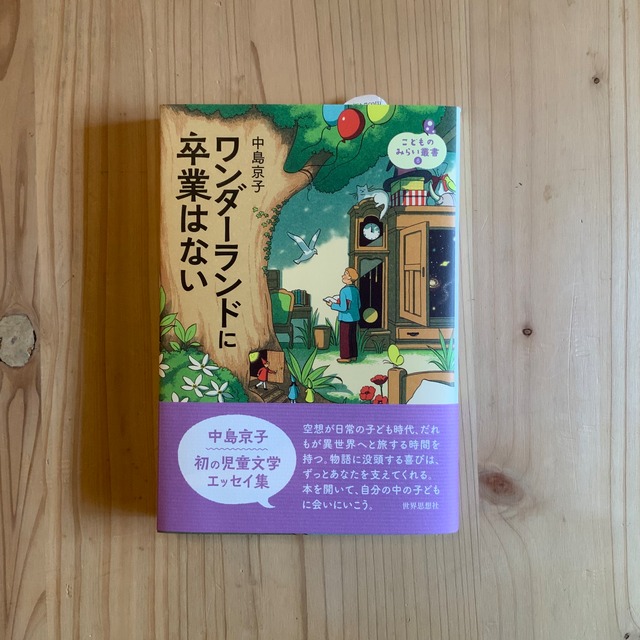

ワンダーランドに卒業はない

¥1,760

ワンダーランドに卒業はない 著|中島京子 世界思想社 作家中島京子さんが子ども時代に夢中になった児童文学から18作を紹介するエッセイ集。 そうそうと頷いたり、そういう深い物語だったのかと唸ったり、 懐かしい物語は読み返したくなるし、読みそこなっている本もあらためて手に取りたい。

-

やさしく強い経済学

¥1,650

やさしく強い経済学 著|大門実紀史 新日本出版社 国会経済論選の第一人者、大門実紀史氏が記す「やさしく強い経済学」とは、人を大事にする、人にやさしい経済策が結局のところ、ほんとうに強い経済であるということ。 大企業や資本家だけが得をして、人を使い捨てる自公政権の冷たい経済ではありません。 なぜ、日本だけが経済成長できないのか、新自由主義とは一体なんだったのか。 社会保障を充実させ、ジェンダー平等、気候危機を打開にも取り組みながら経済成長を目指す。 希望の経済戦略。

-

手づくりのアジール

¥1,980

手づくりのアジール 「土着の知」が生まれるところ 著|青木真兵 晶文社 「アジール」とは、社会の支配的な原理が及ばない場所、さまざまな理由から苦しい生活を余儀なくされた人々が逃げ込める「避難所」という意味だそうです。 地に足がついたまっとうな生き方をするためには、そのような場所を自分で「手づくり」して確保することが必要ではないか、と著者は提案します。 息苦しくなった時、社会と繋がりながら距離を保ち、もう一度深く息を吸えるように、奈良の東吉野村に移住し、人文系施設図書館「ルチャ・リブロ」を主宰する著者が、そこで得た知見を同年代の研究者と共有し、意見交換をした記録。 <内容> 「闘う」ために逃げるのだ ー二つの原理を取り戻す 対話1 逃げ延びるという選択 栢木清吾✖️青木真兵✖️青木海青子 対話2 これからの「働く」を考える 百木漠✖️青木真兵 「最強」とはなにかー山村で自宅を開くこと 対話3 「スマート」と闘う 藤原辰史✖️青木真兵 対話4 土着の楽観主義 竹端寛✖️青木真兵 手づくりのアジール ー「自分のために」生きていく 対話5 生活と研究 磯野真穂✖️青木真兵 対話6 ぼくらの Vita Activeーマルクス・アーレント・網野善彦 百木漠✖️青木真兵 山村デモクラシーII

-

子どもが孤独でいる時間

¥1,430

SOLD OUT

子どもが孤独でいる時間 著|エリーズ・ボールティング 訳|松岡享子 こぐま社 著者のエリーズ・ボールディングは、社会学者であり5人の子どもの母であり、クエーカー教徒でもあります。 子どもが孤独でいる時、大人は出来るならばそのような状況を避けたいと考えます。 ですが、著者は大人同様、子どもにも孤独でいる時間が必要だと説きます。 それは、自由であること、内へ向かうこと、自分自身を発見することのために欠かせない条件であり、人間にはひとりでいる時にしか起こらないある種の成長があるのだと。

-

日本移民日記

¥1,870

日本移民日記 著|MOMENT JOON 岩波書店 韓国出身の移民として生きる経験に根ざし、日本語表現の新たな地平を切り開くラッパー、MOMENT JOON。日本のヒップホップ、「外人」であること、差別語、詩人・金時鐘との出会いなど、日々の経験と思索から見える日本社会の風景を、鋭く率直な言葉で綴る。硬直した社会にくさびを打ち込む、待望にして初の著作! 版元サイトより ★著者プロフィール MOMENT JOON(モーメント・ジューン) ラッパー。ソウル特別区出身、大阪府池田市井口堂在住。 移民である自身の経験に根ざした唯一無二の表現を追求し、2020年のファーストアルバム『Passport &Garcon』では、日本社会における排外主義の交流や差別意識の蔓延、同調圧力、シニシズムといったものを怒りや不安とともに突きつけ、その上で「君が居るから日本は美しい」と歌って大きな反響を呼んだ。執筆の分野でも『文藝』(河出書房新社)に自身の徴兵体験をもとにした小説「三代、兵役、逃亡、夢」を発表するなど、多方面に活躍している。

-

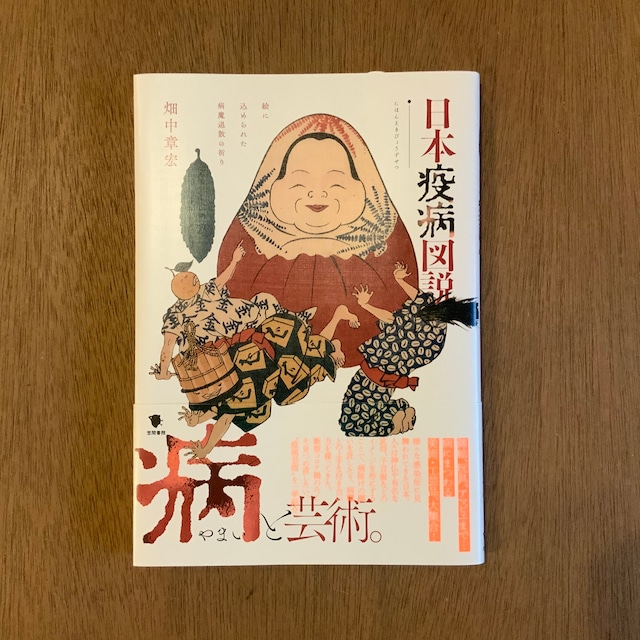

日本疫病図説

¥1,760

日本疫病図説 著|畑中章宏 笠間書院 錦絵、玩具、アマビエまで…病にまつわる美術・工芸品、大集合! 様々な感染症に見舞われてきた日本。人々は神仏や有名な武将、予言従獣などのイメージを形にすることで、病除けの願いを託したり、病魔との上手な付き合い方を探ってきた。 新型コロナ禍の今こそ見つめ直したい、“疫病退散”を一挙公開。 1章 疫神の誕生 2章 近世のまじない絵 3章 予言する妖怪たち 4章 明治の流行病 コラム 祇園信仰と蘇民将来 疫病除けの郷土玩具 疫神を祀る風習